|

|

|

|

|

|

臨床環境学コンサルティングファーム説明・相談会を開催

7月23日(水)、名古屋大学東山キャンパス環境総合館にて「臨床環境学コンサルティングファーム説明・相談会」を開催しました。この会は、コロナ禍によって開催できなくなっていましたが、6年ぶ

りに行われました。当日は自治体職員、企業関係者、研究者、学生など約70名が参加し、活発な意見交換と交流が行われました。

第1部の講演会では、共発展センター長の高野雅夫教授が「臨床環境学とコンサルティングファームの紹介」を行い、学術知見を社会の課題解決へつなげる取り組みの意義を示しました。続いて、杉山範子特任教授による「世界気候エネルギー首長誓約の取組みと支援」、生命農学研究科の福島和彦教授による「木質バイオリファイナリー〜伐って、使って、植える〜」、三上直之教授による「気候市民会議を始めとする無作為選出型熟議プロセスの活用法」、未来材料・システム研究所の林希一郎教授による「再生可能エネルギー発電適地総合評価手法に関する研究」など、多岐にわたるテーマの研究成果が紹介されました。最後に共発展センター事務局長の加藤博和教授から「大学との連携方法」に関する具体的な説明があり、会場から多くの質問が寄せられました。

第2部では、ポスターセッションと個別相談が行われ、研究者と参加者が直接議論できる貴重な場となりました。会場では以下のプロジェクト事例が紹介されました:

• 豪雨災害リスクに対する交通ネットワークのリスク評価

• 再生可能エネルギー導入の地域経済効果

• 無作為抽出型熟議による市民参加プロセスの実践事例

• 廃プラスチックやバイオマス廃棄物を資源化し、CO₂吸着材や水処理材など高機能材料に転換する技術開発

• 混交林における微生物群集の変化と物質循環への影響を解明し、持続可能な森林管理の可能性を探る研究

参加者アンケートでは、「名古屋大学の取組みを具体的に知ることができた」「研究成果を自分の業務に活かしたい」「今後の相談にもぜひつなげたい」といった声が寄せられ、大学と地域社会の連携への期待が高まったことが伺えます。

共発展センターは、今後も臨床環境学の理念に基づき、地域の皆さまと共に持続可能な未来社会の実現に向けて、具体的な解決策を提示していきます。 |

第1部講演会の様子

第2部ポスターセッションの展示

|

「臨床環境学コンサルティングファーム」の詳細は、こちらのウェブサイトをご覧ください。

https://ercscd.env.nagoya-u.ac.jp/consulting-firm/

|

|

|

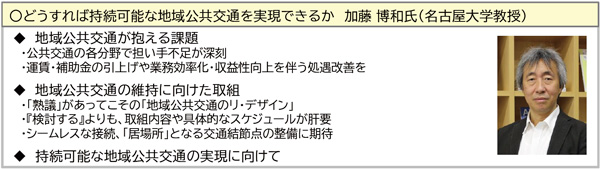

令和7年版国土交通白書に加藤博和教授のインタビュー掲載

令和7年版国土交通白書に共発展センターの加藤博和教授のインタビューが掲載されました。「どうすれば持続可能な地域公共交通を実現できるか」という問いに対し、加藤教授は、地域公共交通が抱える現場の課題、維持に向けた有効な取組などについて語っています。 令和7年版国土交通白書に共発展センターの加藤博和教授のインタビューが掲載されました。「どうすれば持続可能な地域公共交通を実現できるか」という問いに対し、加藤教授は、地域公共交通が抱える現場の課題、維持に向けた有効な取組などについて語っています。

地域公共交通は現在、運転手など担い手の不足が深刻化し、サービスの継続が危ぶまれる状況です。そのため、運賃や公的補助の水準の見直し、業務の効率化、収益性の向上といった改善策を実施し、担い手の処遇改善を図ることが不可欠です。加藤教授は、地域公共交通のリ・デザインには住民や関係者による「熟議」が不可欠だと指摘します。単なる「検討」ではなく、「取組内容と具体的なスケジュールを伴った計画」が肝要であること、デジタル技術の活用が、マーケティングの高度化や業務の省人化、決済や予約のシステム導入による利便性向上に有効であり、幅広い層に馴染む仕組み作りが重要と強調しています。さらに、交通機関同士のシームレスな接続や、単なる通過点ではなく人々が集い、安心して過ごせる「居場所」となるような交通結節点の整備が必要であると力説しています。今後は自動運転車の実証運行を進めつつ、需要側も供給制約を理解し、多様な交通手段を組み合わせて利用する姿勢が必要であり、自治体と事業者の協働による効率的な仕組みづくりが鍵になると提言しています。

|

|

令和7年度版国土交通白書概要より転載

令和7年度版国土交通白書インタビューコラムより転載

|

|

インタビューの詳細は、こちらのウェブサイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r06/hakusho/r07/data/R7_interview.pdf

|

【世界首長誓約/日本】実践報告会オンライン開催、

自治体の先進事例を共有

8月7日(木)、「世界首長誓約/日本」誓約自治体による実践報告会をオンラインで開催しました。2024年のモニタリング報告に基づき、世界事務局からコンプライアントバッジを取得した自治体が取組を発表し、専門家と意見交換しました。コンプライアントバッジは、緩和策と適応策、それぞれの3つのステップを満たし、具体的な施策を位置付けた気候行動計画を策定している自治体です。

冒頭に、共発展センター長の高野雅夫教授が「温暖化の影響は地域ごとに異なり、緩和と適応の両面での対応が求められる」と挨拶。続いて事務局より、国内の誓約自治体のうち65%がコンプライアントバッジを取得しており、今年は新たに8自治体が加わったことが報告されました。実践報告では、まず、脱炭素先行地域に採択された岡崎市が中心市街地での再生可能エネルギー(以下、再エネ)導入や熱中症対策のクーリングシェルター設置を紹介、同じく脱炭素先行地域の上士幌町は畜産バイオガスによる資源循環型農業とエネルギー自給を実現、ゼロカーボン達成を目指し、全国62自治体と連携した協議会も設立しました。山県市はZEB認証施設の整備と自然体験を通じた環境教育を展開、「カーボンマイナス」を目標に取組んでいます。シティブランド向上にも力を入れている富谷市は水素エネルギーの活用と中学生の提案によるグリーンカーテン事業を報告しました。

後半では、大府市が中小企業向け脱炭素経営支援の実施と市民団体との「環境パートナーシップ」を紹介。一宮市は自治体新電力による再エネ供給と市内の薬局71店舗を熱中症予防の休憩所としたこと、今後開催する脱炭素ビジネスコンテストについて発表。東京都は「キャップ&トレード制度」を導入、大規模事業者にCO₂削減義務を課し約3割の排出削減を達成したこと、今後、洋上風力・次世代太陽光の導入などを重点施策とする戦略を共有しました。

高野センター長と環境学研究科の白木裕斗准教授からは「地域課題と脱炭素を結びつける視点が重要」「ポジティブな体験を通じた普及啓発が鍵」とのコメントが寄せられました。今後の課題としては、ノウハウや人材、財源の確保、市民の意識向上と行動促進等が挙げられました。

全体を通じて、自治体間の制度共有や企業・市民との協働、地域資源の活用による持続可能な取り組みが重要であることが確認されました。

|

「世界首長誓約/日本」実践報告会(オンライン)

|

「世界首長誓約/日本」の詳細は、こちらのウェブサイトをご覧ください。

https://covenantofmayors-japan.jp/

|

|

|

【臨床環境学研修(ORT)】現地見学会を愛知県一宮市で実施

共発展センターが実施している授業「臨床環境学研修(ORT:On-site Research Training)」の現地見学会が、6月13日(金)、14日(土)、19日(木)に愛知県一宮市で行われました。本研修は、学生が地域の持続可能性に関わる問題を自ら発見し、現状を診断し、解決策を提案することを目的としています。今年度は、博士後期課程の学生3名と教員13名が参加しました。

今回の現地見学会では、木曽川を中心とした「水」が一宮市の産業、文化、そして防災に深く関わっていることを認識できました。産業面では、木曽川の超軟水が尾州毛織物産業の発展に不可欠な資源であることが分かりました。文化面では、真清田神社や尾張猿田彦神社といった社寺が水の豊かな場所に建立され、信仰と結びついた形で自然を保全している様子が見て取れました。木曽川沿いの公園緑地では、市民参加型のイベント「ミズベリング」が開催され、親水の観点から地域住民のシビックプライドの醸成が図られていました。一方で、治水対策が重要な課題であり、日光川の上流に位置する一宮市は、下流の改修が進まないと市内の整備ができないという構造的な問題を抱えていました。しかし、豪雨時には土嚢の準備や事前の車両移動を行うなど、水害に慣れている住民の防災意識も垣間見えました。

見学会で得られたこれらの知見や課題は、一宮市の持続可能性を考える上で重要な手がかりとなります。�今後は、見学会で得られた知見に基づき、受講学生たちが研究テーマを設定し、詳細な調査分析を進めていく予定です。

|

中野正康・一宮市長(左から4番目)との記念写真

真清田神社で自然保全についてのインタビュー

|

|

|

|

|

|

環境学研究科 地球環境科学専攻 助教 林 亮太

2025年4月に助教として地球環境システム学講座に着任しました。よろしくお願いします。私は、農林業の基盤である土壌、特に土壌有機物に注目して研究しています。土壌有機物は、植物の落葉や細根などが微生物や土壌動物に分解されてできたもので、植物への養分供給だけでなく、大気中の二酸化炭素を地下に固定する炭素貯留能を持ち、気候変動の緩和にも貢献します。私は、主に中部・関西地方のスギ・ヒノキ人工林を対象に、土壌酸性化が土壌有機物の形成過程に与える影響を調べています。

土壌酸性化は土壌劣化の一形態であり、農林業の生産性に悪影響を及ぼしますが、土壌有機物との関係は不明なことが多いのです。数ある調査地の中でも愛知県瀬戸市に位置する「あいち海上の森」のヒノキ人工林は、特に酸性が強く痩せた土壌です。私はここで土壌有機物の形成に関与する根や土壌動物の調査を行い、肥沃とは言えない土壌でも根や土壌動物が活発に生きている様子を明らかしました。この成果はあいち海上の森を愛する方々とも共有し、森で育まれている生態系への理解を深めてきました。海上の森では、土壌有機物の量や質に注目した研究を続けており、酸性土壌でも人類が期待する機能を果たし得るのかを探っています。

他にも、研究活動と並行して、小学生や高校生を対象とした土壌教育にも関わっています。今後も、目に見えにくい土壌の価値を伝えるとともに、自然環境と社会をつなぐ研究と教育に取り組んでいきたいと考えています。

|

海上の森からの眺め

|

|

|

|

|

|

|

本号では、共発展センターが実施したイベントや、所属する教員の社会活動をお届けしました。また、コロナ禍で中止となっていた臨床環境学コンサルティングファーム説明・相談会も6年ぶりに開催しました。今後も臨床環境学研修での調査活動やコンサルティングファームの取組をニュースレターでみなさまにお伝えします。引き続きご支援いただきますようお願いいたします。

|

|

|

|

|

|