ホーム![]() 臨床環境学プログラム(センターの教育)

臨床環境学プログラム(センターの教育)![]() 臨床環境学プログラムとは

臨床環境学プログラムとは

臨床環境学プログラム(センターの教育)

臨床環境学プログラムとは

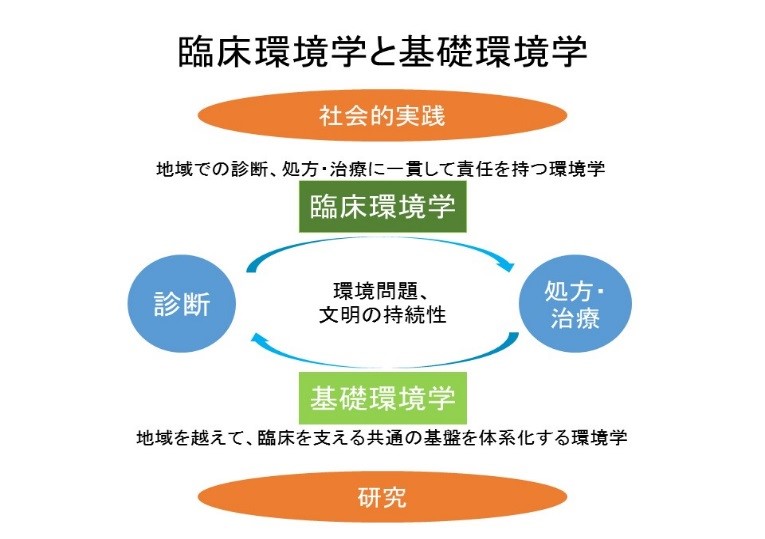

臨床環境学プログラムでは、これまで必ずしも緊密な連携関係のなかった、「診断型」分野(地球科学、生態学、地理学など)と「治療型」分野(工学、農学、社会科学など)とを結びつけて、新しい環境学を展開する研究教育拠点の形成を目指しました。そのために、「臨床環境学」の実践と「基礎環境学」の構築とが2本の梁として位置づけられました。

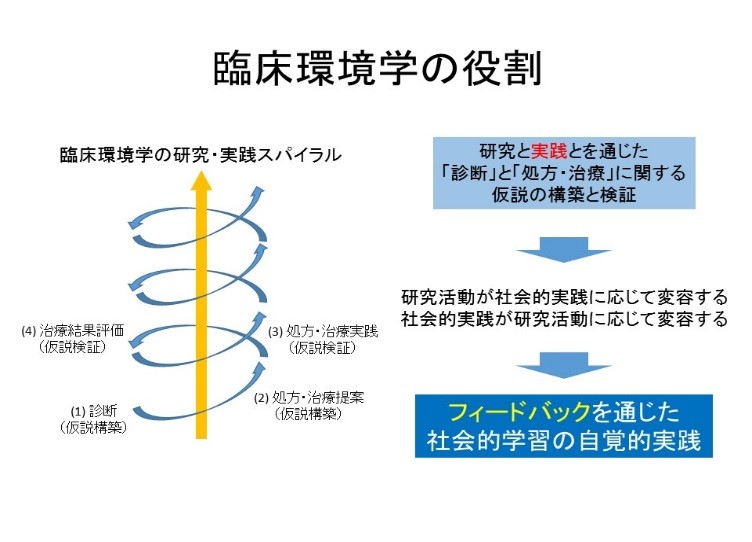

臨床環境学とは、「具体的な地域の具体的な環境問題」を対象として、現場での診断・治療・影響評価の繋がりを観察して、相互のフィードバックのあり方を提案する、実践的な研究活動です。多分野からの横断的な研究者の参加と連携によって、初めて成り立つものです。一方、基礎環境学とは、臨床環境学を支える共通の基盤となる原理を、地域を越えて体系化してゆく学問です。

令和7年度に臨床環境学プログラムが新たに設置されました。その前身は平成22年度に設置されました統合環境学特別コースです。臨床環境学プログラムは博士後期課程を対象として、環境学研究科のみならず全研究科から受講できます。各専攻に所属しつつ、この特別コースを履修することができます。

臨床環境学プログラムでは、「臨床環境学研修(ORT: On-site Research Training)」と「SDGs基礎セミナー」が開講されます。プログラム修了のためには、「臨床環境学研修」と「SDGs基礎セミナー」の両科目が必修となっています。両科目の単位取得した者には「修了証」が与えられます。

臨床環境学プログラムは、環境学研究科附属持続的共発展教育研究センターが事務局となって運営しています。

SDGs基礎セミナーと臨床環境学研修について

臨床環境学プログラムの授業は、多分野の院生と教員が参加して進めることで、研究室の活動だけでは得ることが難しい、環境問題を「広い視野をもって俯瞰する力」と、問題の「現場で対処する力」が同時に身につくことを念頭に考えられています。

「SDGs基礎セミナー」は、「持続可能な社会を展望する」と題して、持続可能性とは何かということについて多面的に理解しながら、これを超える新しいコンセプトの構築を目指します。

一方、「臨床環境学研修(ORT: On-site Research Training)」は、具体的な地域を対象に、学生がチームを組んで、地域の自然と社会の持続可能性を脅かす問題を特定し、住民や行政とも連携して、解決策の探索やそれらの実施に伴う影響の予測を行う授業です。具体的には、現地実習を含めた実践的な研修を学生チームで進めます。フィールド研修を中心として、その前後の大学でのセミナーを通じて内容を深め、成果をレポートにまとめ、報告会を行います。

統合環境学特別コース(令和6年度まで)の概要はこちらへ